Narasi besar tentang generasi emas 2045 terus digaungkan oleh negara. Pemerintah bicara tentang bonus demografi, sekolah digital, kecerdasan buatan, bahkan kurikulum baru yang katanya adaptif terhadap masa depan.

Namun di balik semua semangat kemajuan itu, ada satu realitas getir yang nyaris tak terdengar. Banyak anak SMP dan SMA di Indonesia belum bisa membaca dengan baik. Belum mampu berhitung secara fungsional.

Laporan Asesmen Nasional 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen siswa di jenjang menengah pertama tidak memahami teks bacaan secara utuh. Di Papua dan NTT, angka itu melonjak hingga lebih dari 50 persen.

Padahal kemampuan membaca adalah dasar. Tanpa itu, semua bentuk pembelajaran lanjutan menjadi omong kosong.

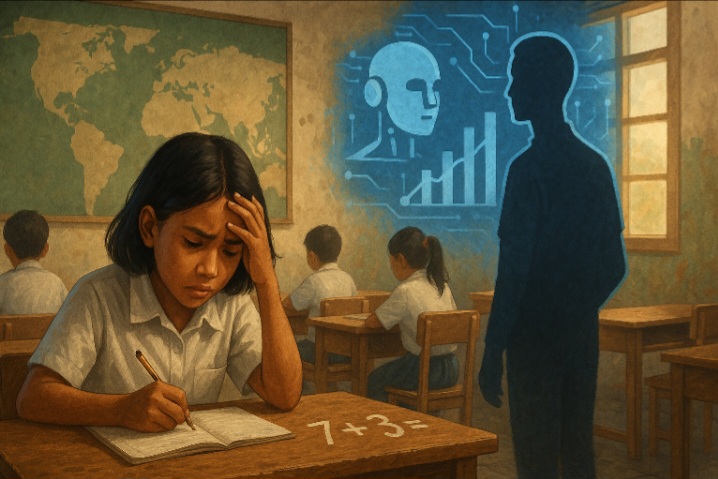

Ironisnya, pemerintah justru sibuk menanam investasi besar untuk sekolah unggulan berbasis teknologi dan program digitalisasi. Di satu sisi, sekolah perkotaan mengenal AI dan coding sejak dini. Di sisi lain, banyak siswa di pelosok belum memiliki buku teks yang layak.

Ketimpangan ini bukan hanya soal fasilitas. Ini soal arah kebijakan yang terlalu terpesona oleh teknologi, tapi lupa membangun fondasi pendidikan yang merata.

Pendidikan bukan tentang siapa yang paling cepat mengadopsi inovasi. Tapi tentang siapa yang paling adil memulainya.

Kita perlu melihat lebih jernih. Kecerdasan buatan, kelas virtual, dan internet cepat memang penting. Tapi semua itu akan sia-sia jika sebagian besar anak Indonesia masih bergelut dengan huruf dan angka.

Apa gunanya bicara big data jika anak-anak belum bisa membaca grafik? Apa artinya literasi digital jika literasi dasar saja belum selesai?

Ketimpangan ini berbahaya. Ia memperbesar jurang sosial antara yang terkoneksi dan yang tertinggal. Yang fasih teknologi dan yang belum fasih membaca.

Yang kita butuhkan bukan sekadar revolusi teknologi. Tapi revolusi keadilan dalam pendidikan.

Negara harus mulai dari bawah. Pastikan dulu setiap anak di negeri ini bisa membaca dan menghitung. Bukan di beberapa kota. Tapi di seluruh desa, gunung, pulau, dan perbatasan.

Digitalisasi boleh tetap berjalan. Tapi jangan jadikan ia panggung bagi minoritas terdidik di kota.

Pendidikan harus kembali pada esensinya: membebaskan.

Bukan menciptakan kasta baru. Bukan hanya mengejar ketertinggalan dari negara lain. Tapi memastikan semua warga negara punya kemampuan dasar untuk hidup dengan bermartabat.

Jika tidak, mimpi generasi emas 2045 hanyalah slogan kosong.

Karena generasi emas bukan dibentuk dari sekolah mewah, melainkan dari keadilan belajar yang menyeluruh.

Indonesia tidak butuh pertunjukan teknologi. Indonesia butuh kejujuran dalam melihat masalah.

Mari mulai dari yang paling sederhana: memastikan semua anak bisa membaca dan berhitung.

Baru setelah itu, kita bicara masa depan.