Gelombang demonstrasi anarkis yang melanda Jakarta dan berbagai kota pada akhir Agustus adalah peringatan keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Apa yang semula tampak sebagai protes terhadap kebijakan ekonomi ternyata berkembang menjadi kerusuhan yang mengancam stabilitas politik. Krisis kepercayaan terhadap negara semakin terlihat, terutama ketika aparat keamanan gagal mengendalikan situasi dengan cara yang humanis dan profesional.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menyebut Indonesia sedang berada di titik kritis demokrasi. Ketika demonstrasi bergeser dari ruang aspirasi menjadi arena kerusuhan, maka bukan hanya stabilitas yang terganggu, tetapi juga legitimasi negara ikut dipertaruhkan. Legitimasi yang rapuh akan melahirkan krisis lebih besar, karena rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi yang seharusnya mereka andalkan.

Menurut Herry, akar masalah tidak hanya pada massa yang marah, melainkan juga pada elite politik yang gagal mengoreksi arah kebijakan. Kabinet yang lemah dan aparat yang kerap dipersepsikan represif membuat situasi semakin panas. Jika koreksi tidak segera dilakukan, potensi ledakan sosial akan kian besar, menyapu bukan hanya pemerintah, tetapi juga tatanan demokrasi yang kita bangun dengan susah payah.

Isyarat ini sejalan dengan apa yang ditangkap publik di jalanan. Demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, pekerja informal, hingga pelajar menunjukkan akumulasi kekecewaan luas. Rakyat tidak lagi percaya bahwa elite politik peka terhadap penderitaan mereka. Lebih parah lagi, situasi ini diwarnai dugaan orkestrasi politik yang memperkeruh suasana, menggeser konflik dari sekadar kebijakan ke ranah mobilisasi sosial yang berisiko tinggi.

Dalam konteks ini, oligarki disebut bukan hanya sebagai aktor potensial, tetapi juga simbol dari ketidakadilan yang menumpuk. Ketika segelintir orang menikmati kekuasaan dan keuntungan, sementara rakyat kecil menanggung beban pajak, harga pangan, dan biaya hidup yang semakin berat, maka protes sosial menjadi keniscayaan. Pertanyaannya: apakah Presiden berani memutus siklus ini dengan kebijakan tegas?

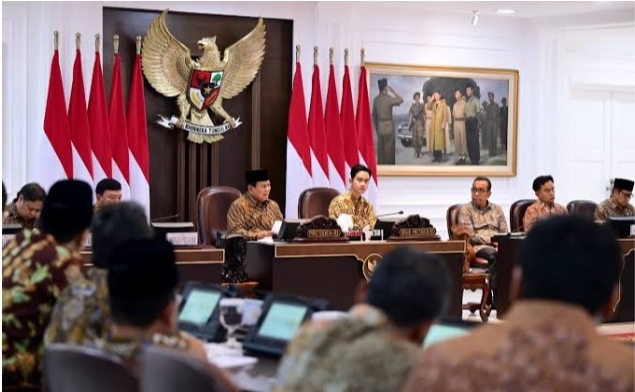

Jawabannya terletak pada dua langkah: perombakan kabinet dan reformasi aparat. Kabinet yang berisi figur lemah, abai terhadap aspirasi rakyat, atau terjebak dalam polemik harus segera diganti. Presiden tidak boleh membiarkan dirinya tersandera oleh menteri yang gagal. Kabinet seharusnya menjadi mesin eksekusi visi, bukan beban yang memperlambat langkah.

Perombakan kabinet bukan sekadar soal mengganti nama. Ini tentang memberi sinyal jelas bahwa pemerintah serius menegakkan keberpihakan pada rakyat. Menteri yang lebih sibuk menjaga citra atau membangun panggung pribadi seharusnya tidak diberi tempat. Publik menunggu figur baru yang kompeten, berintegritas, dan berani membuat kebijakan yang realistis.

Langkah kedua adalah reformasi aparat keamanan. Polri selama ini dipersepsikan lebih sering melindungi kepentingan penguasa daripada rakyat. Respons represif terhadap massa, manipulasi kasus, dan komunikasi publik yang buruk memperlebar jurang kepercayaan. Jika stigma ini tidak dihapus, aparat akan terus dipandang sebagai lawan, bukan pelindung.

Reformasi Polri bukan hanya soal mengganti pimpinan. Yang lebih penting adalah membangun pendekatan institusional yang berorientasi pada empati dan akuntabilitas. Polisi harus kembali ke prinsip dasar: melindungi rakyat. Tanpa itu, setiap bentrokan hanya akan memperdalam luka sosial dan melahirkan siklus kebencian yang sulit dihentikan.

Krisis ini juga memperlihatkan lemahnya komunikasi pemerintah. Kebijakan ekonomi seperti kenaikan pajak atau perubahan subsidi sering diumumkan tanpa penjelasan yang cukup. Akibatnya, rakyat merasa diperlakukan seperti objek, bukan subjek. Kekosongan komunikasi itu kemudian diisi rumor, hoaks, dan narasi provokator yang memicu amarah.

Publik butuh pemerintah yang menjelaskan dengan jujur dan terbuka. Mereka mungkin menerima kebijakan pahit jika melihat transparansi dan empati. Tetapi jika kebijakan diumumkan sepihak, di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit, wajar bila kemarahan menjadi pilihan. Pemerintah harus memahami bahwa komunikasi yang buruk sama berbahayanya dengan kebijakan yang salah.

Secara sosial, kerusuhan yang meluas hanya akan semakin merugikan rakyat kecil. Pedagang kehilangan penghasilan, pekerja informal terhambat, fasilitas umum rusak, dan ketegangan horizontal meningkat. Semua ini adalah biaya yang ditanggung rakyat, sementara elite politik terus berdebat di ruang nyaman mereka.

Oleh karena itu, elite politik harus segera mengoreksi arah. DPR perlu menunjukkan sikap etis dan solutif, bukan memamerkan gestur yang melukai hati rakyat. Partai politik harus berani memecat anggota yang tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Tanpa reformasi etika, politik hanya akan menjadi bahan bakar tambahan bagi gejolak sosial.

Sejarah menunjukkan, negara yang gagal membaca tanda zaman akan tumbang oleh amarah rakyatnya sendiri. Reformasi 1998 adalah bukti nyata bagaimana akumulasi kekecewaan yang diabaikan berakhir dengan runtuhnya rezim. Prabowo tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ia harus mengendalikan arah sebelum bola salju amarah semakin besar.

Langkah konkret harus segera dilakukan. Rombak kabinet, hadirkan menteri yang kompeten dan berpihak. Reformasi aparat, bangun Polri yang profesional, akuntabel, dan humanis. Perbaiki komunikasi publik, buka ruang partisipasi rakyat, dan hentikan kebijakan yang hanya menambah beban.

Presiden juga harus memberi sinyal bahwa negara berdiri di sisi rakyat, bukan oligarki. Keadilan sosial harus menjadi dasar setiap kebijakan. Tanpa itu, janji besar kampanye hanya akan menjadi retorika kosong, dan rakyat tidak segan-segan meninggalkan dukungan.

Akhirnya, gejolak sosial ini bisa menjadi bencana atau kesempatan. Bencana, jika pemerintah tetap setengah hati. Kesempatan, jika Presiden berani mengambil keputusan besar yang menegaskan keberpihakan pada rakyat. Sejarah sedang menunggu jawabannya.