Joko Widodo tampaknya lupa, bahwa ia pernah menjadi pejabat publik. Ia bukan lagi warga biasa, karena pernah menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan dua periode menjabat Presiden Republik Indonesia. Semua jabatan itu menuntut legitimasi hukum melalui dokumen syarat formal, termasuk ijazah pendidikan.

Pernyataan Jokowi yang menolak menunjukkan ijazah aslinya dengan alasan “tidak ada kewajiban” menunjukkan kegagalan memahami prinsip dasar demokrasi: akuntabilitas. Rakyat berhak tahu, bukan karena rasa ingin tahu yang berlebihan, tetapi karena ijazah itu adalah syarat legal pencalonan dirinya di setiap jenjang jabatan.

Jika ternyata kelak terbukti bahwa ijazah tersebut palsu, maka bukan hanya Jokowi yang harus bertanggung jawab. Seluruh pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD yang pernah memverifikasi dokumen itu dalam pemilihan Wali Kota Surakarta, Pemilu Presiden 2014, dan Pemilu Presiden 2019, harus diperiksa secara hukum. Bila terbukti lalai atau terlibat, maka mereka layak dipidana.

Situasi ini mencerminkan masalah yang jauh lebih besar dari sekadar polemik satu dokumen. Ini menyangkut kredibilitas lembaga pemilu, keabsahan demokrasi elektoral kita, dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

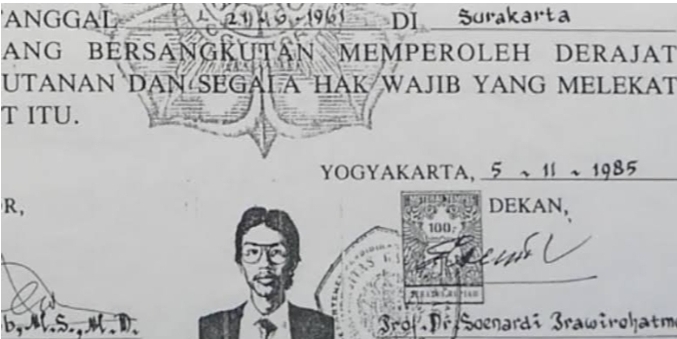

Hingga kini, publik masih disuguhi narasi bertentangan. Tim hukum Presiden bersikeras ijazah itu asli, namun menolak menunjukkan ke publik. Sementara pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) pernah menyatakan ijazah hilang, lalu mengklaim telah mengonfirmasi keaslian. Di tengah kontradiksi ini, justru rakyat yang dipaksa percaya, tanpa hak untuk tahu.

Penolakan untuk membuka dokumen itu kepada masyarakat sipil, sembari berlindung di balik prosedur hukum, adalah bentuk pelecehan terhadap semangat keterbukaan. Padahal, transparansi bukanlah tindakan ekstra, melainkan bagian integral dari integritas jabatan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga tidak bisa lepas tangan. Mereka adalah benteng terakhir penyaringan calon pemimpin bangsa. Namun dalam kasus ini, KPU terkesan pasif, bahkan defensif. Tak ada audit internal, tak ada permintaan klarifikasi ke UGM, dan tak ada langkah korektif.

Kekacauan ini memperkuat urgensi reformasi sistem verifikasi pencalonan. Harus ada lembaga independen yang diberi mandat menelusuri dan mengumumkan keaslian dokumen para calon pejabat publik—bukan hanya presiden, tapi juga gubernur, wali kota, hingga kepala desa.

Hasilnya pun harus dibuka ke publik secara transparan. Bila ada kekeliruan masa lalu, harus dikoreksi, bukan disembunyikan. Bila ada unsur pemalsuan, maka hukum wajib ditegakkan.

Sikap diam atau penolakan hanya akan membakar amarah publik. Masyarakat bukan bodoh, mereka hanya muak. Muak karena merasa dibohongi dan dimanipulasi, bahkan oleh orang yang dulu mereka pilih.

Sungguh ironis, ketika seorang mantan presiden, yang pernah berdiri di atas panggung legitimasi demokrasi, justru menolak menjawab pertanyaan paling sederhana: “Mana ijazah aslimu?”

Kalau memang benar, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau memang asli, maka tidak ada yang perlu disembunyikan.

Sebaliknya, jika semua ini hanyalah upaya mengulur waktu agar publik lupa, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan besar demokrasi Indonesia.

Kesimpulannya, isu ijazah Jokowi bukan sekadar soal dokumen. Ini adalah soal kejujuran, akuntabilitas, dan keberanian moral. Dan siapa pun yang pernah menjabat atas dasar dokumen yang belum terbukti keabsahannya, harus siap mempertanggungjawabkannya—baik secara etis maupun secara hukum.