Kebebasan tidak datang tiba-tiba. Ia diperjuangkan oleh keberanian melawan ketakutan dan kontrol. B.J. Habibie, dalam masa jabatan yang hanya sekitar satu tahun, membuat keputusan revolusioner yang membebaskan pers Indonesia dari jerat otoritarianisme Orde Baru. Ia mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), membubarkan Departemen Penerangan, dan mengesahkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

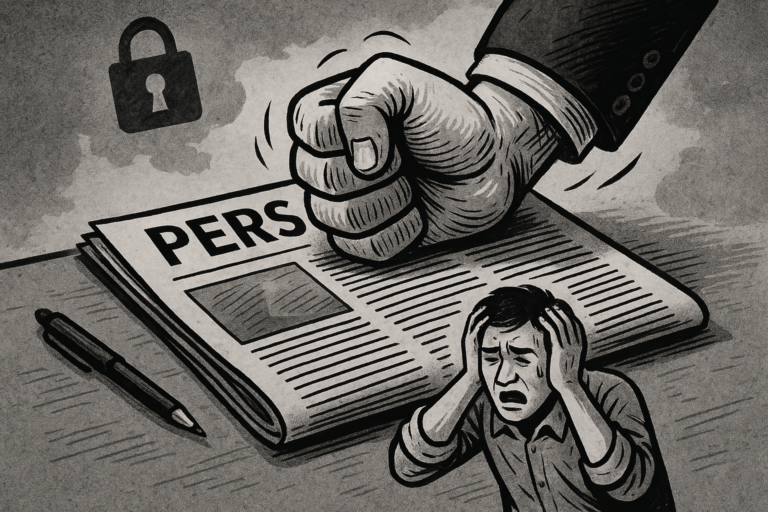

Dalam waktu singkat, Indonesia merasakan euforia kebebasan berekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seperempat abad setelahnya, kebebasan itu sedang terkikis—bukan oleh larangan eksplisit, tetapi oleh taktik manipulatif, regulasi samar, dan ancaman digital yang membungkam perlahan tapi pasti.

Setelah reformasi, Indonesia sempat menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan media tercepat di dunia. Jumlah media membengkak, jurnalisme investigatif mulai berani, dan publik menikmati informasi yang lebih beragam. Tapi kini, data Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan peringkat kebebasan pers Indonesia terus merosot. Pada 2024, Indonesia berada di posisi ke-108 dari 180 negara, turun drastis dibanding tahun-tahun awal reformasi.

Apa yang terjadi? Pemerintahan Presiden Joko Widodo, meski tidak secara langsung membungkam media, telah menciptakan atmosfer tidak sehat bagi kebebasan pers. Pertama, melalui penggunaan buzzer yang aktif mengintimidasi wartawan, mengganggu narasi kritis, dan mengalihkan fokus publik dari isu-isu penting ke konflik buatan.

Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang semula dimaksudkan untuk melindungi warga digital, justru menjadi alat represi terhadap suara-suara kritis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang 2023 saja ada lebih dari 60 kasus kriminalisasi jurnalis dengan dalih UU ITE dan pencemaran nama baik.

Pola pengendalian hari ini lebih canggih ketimbang masa Orde Baru. Dulu, pembredelan dilakukan secara terbuka. Sekarang, tekanan hadir dalam bentuk ancaman siber, pemotongan iklan pemerintah, pemolisian narasi melalui influencer berbayar, dan pembiaran terhadap kekerasan terhadap jurnalis. Ini adalah bentuk baru represi—tanpa surat resmi, tanpa palu pengadilan, tapi tetap menakutkan dan efektif.

Pemerintahan Jokowi, yang awalnya dielu-elukan sebagai angin segar demokrasi, justru menjadi salah satu aktor utama dalam pembusukan iklim kebebasan berpendapat. Perlu dicatat, berbagai laporan investigasi yang menyentuh lingkaran kekuasaan—seperti korupsi proyek infrastruktur, konflik agraria, hingga isu pelanggaran HAM—sering kali tidak mendapatkan ruang di media arus utama. Banyak media besar kini kehilangan independensi karena ketergantungan pada iklan pemerintah dan afiliasi politik pemiliknya.

Kini, ketika Prabowo Subianto bersiap melanjutkan kepemimpinan nasional, banyak pihak khawatir bahwa pendekatan represif terhadap kebebasan pers akan tetap berlanjut, atau bahkan diperparah. Sejarah Prabowo di masa Orde Baru bukan catatan yang menggembirakan bagi kebebasan sipil.

Meski ia berupaya menunjukkan citra baru yang lebih santun dan demokratis, tidak ada jaminan bahwa pemerintahan selanjutnya akan berpihak pada kebebasan berekspresi. Terlebih, jika pola Jokowi diwarisi secara penuh—mengontrol narasi lewat medsos, mengabaikan kritik publik, dan menjinakkan media dengan insentif ekonomi.

Kita juga melihat munculnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan pada akhir 2022 dan mulai berlaku pada 2026. Pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, serta penyebaran “berita bohong” mengandung celah besar untuk dikriminalisasi. Ini bertentangan langsung dengan semangat Undang-Undang Pers 1999, yang menjamin bahwa sengketa pers harus diselesaikan oleh Dewan Pers, bukan aparat hukum.

Tidak hanya itu, di ranah digital, sensor algoritmik menjadi bentuk pembungkaman baru. Konten yang tidak sejalan dengan narasi resmi sering kali disembunyikan atau ditandai sebagai disinformasi—padahal substansinya valid dan penting bagi publik. Kontrol tidak lagi hadir dalam bentuk larangan eksplisit, tetapi dalam bentuk visibilitas yang ditekan secara sistematis.

Masalah ini tidak semata-mata soal kebebasan media, tetapi tentang hak publik atas informasi. Pers yang bebas adalah instrumen utama agar rakyat bisa mengawasi kekuasaan. Ketika pers dibungkam, rakyat kehilangan alat untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menjadi konsumen propaganda, bukan warga negara yang sadar dan kritis.

Di tengah situasi ini, apa yang bisa dilakukan?Pertama, Dewan Pers dan organisasi profesi seperti AJI dan PWI harus lebih aktif melakukan pembelaan terhadap jurnalis yang terancam. Advokasi hukum harus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kriminalisasi berbasis UU ITE dan RKUHP.

Kedua, perlu didorong penguatan ekosistem media independen. Media alternatif yang dikelola secara nirlaba dan mengandalkan dukungan publik bisa menjadi oase di tengah gurun propaganda. Platform seperti Project Multatuli, Tirto, dan Tempo perlu mendapat sokongan nyata dari masyarakat, termasuk dalam bentuk langganan dan donasi.

Ketiga, publik harus terus mengawal pemerintah melalui partisipasi digital yang sehat. Literasi media menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam narasi tunggal yang dikendalikan elite. Sekolah dan kampus harus mengajarkan keterampilan berpikir kritis sejak dini, agar generasi muda tidak menjadi korban algoritma yang bias.

Terakhir, media sosial harus dikembalikan pada fungsinya sebagai ruang publik yang terbuka. Perusahaan teknologi seperti Meta, X, dan Google harus diminta bertanggung jawab atas transparansi algoritma dan perlindungan terhadap jurnalis yang menjadi korban doxing atau persekusi daring.

Kebebasan pers bukan warisan yang bisa diwariskan begitu saja. Ia harus terus diperjuangkan. Habibie membuka jalan, tapi jalan itu bisa tertutup kembali jika kita diam. Dalam demokrasi, tidak ada kebebasan yang abadi tanpa kesadaran kolektif untuk menjaganya.